前回、引越しまでの約1ヶ月間で『一条工務店の太陽光パネルの発電量・売電量』の測定をしました。

今回は、住み始めて暑さのピークが過ぎ、太陽光発電量も少なくなってきた10月・11月の太陽光パネルの発電量・売電量を確認してみました。

さらに、家を建てる前に一条工務店でシミュレーションした数値と実際の発電量を比較して、シミュレーション結果の検証もしたいと思います。

我が家の太陽光発電パネル

我が家に設置された太陽光パネルはこちらです↓

太陽光のシミュレーションについては、こちらからどうぞ↓

これまでの太陽光システムのパワーコンディショナーと違い、蓄電池対応の新しいものになっているので、以前のものに比べて性能差があるかもしれません。

測定環境

引越し後、節電は心がけていますが特に変わったことをせず日常生活を過ごしています。

昼間に太陽光で発電された電力は、全館空調+床暖房・冷蔵庫などの消費電力にも使われるため、売電量は少なくなります。

床暖房の設定は26℃にしています。

妻とこどもが家にいる場合、家電の消費電力は日によって変わるので、売電量は変動します。

測定結果

『一条アプリ』と『電力会社の電気使用量』を使って得られたデータをグラフにしました。

前回9月の測定データはこちらからどうぞ↓

10月・11月の測定データ

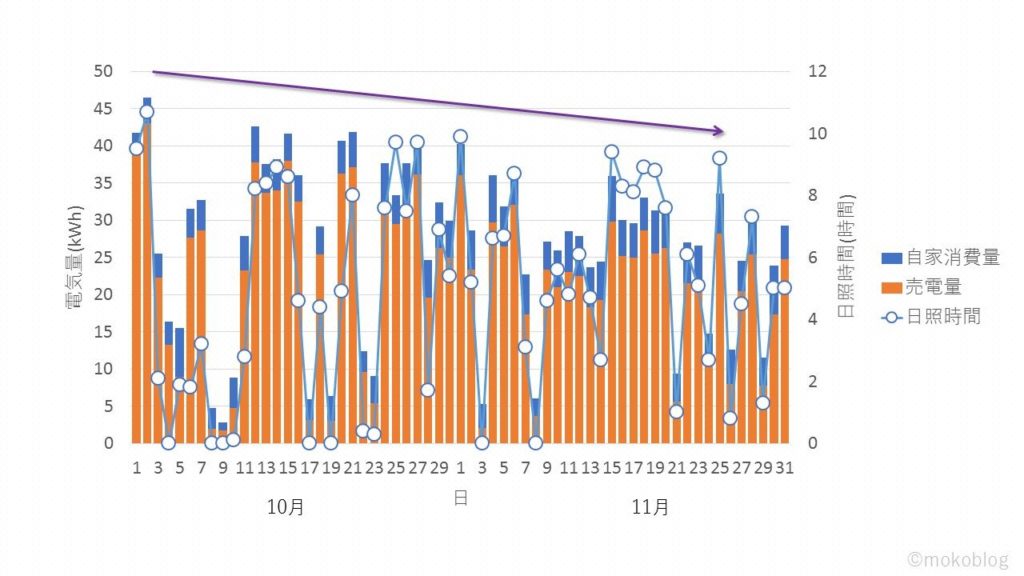

2か月分の太陽光パネルによる発電量と売電量に加えて、日照時間を入れました。

日照時間は電力会社のHPから得たデータです。

2か月分詰め込んだので見難くてすいません。

晴れの日は日照時間が長くなるので、発電量が多くなり、雨や曇りの日は日照時間が短いので、発電量は少なくなります。

日によって発電量は上下しています。

おおまかな傾向は、右肩下がりで発電量と日照時間は減っています。

次第に日が落ちるのが早くなり、日差しも弱くなっているということでしょうか。

発電量に対して自家消費する電力量は少ないため、発電量のほとんどを売電することができています。

ただし、発電量が少ない雨の日は、電気を購入する日もありました。

日照時間と発電量のグラフ

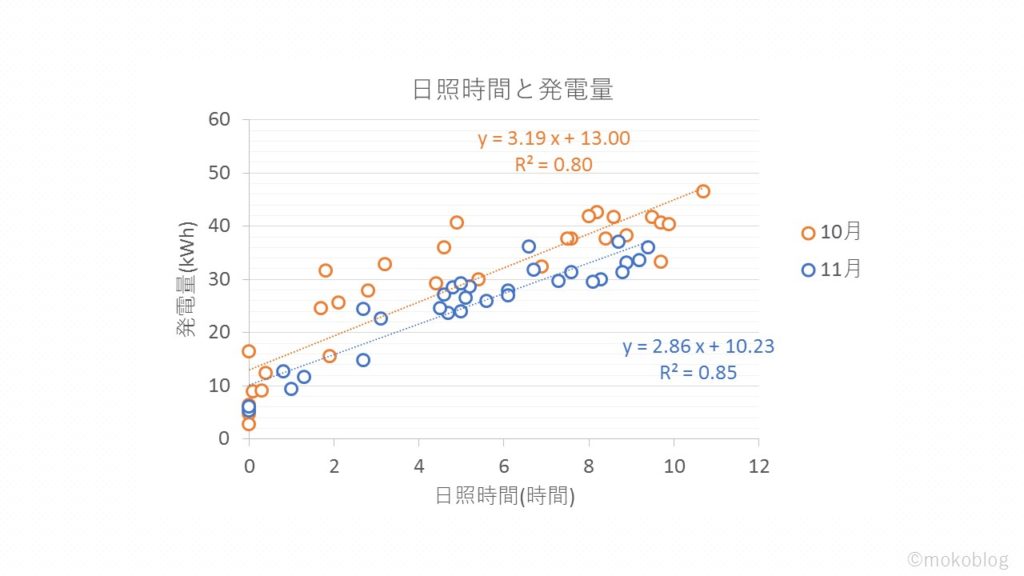

2か月間のデータを日照時間と発電量のグラフにまとめました。

時期が違うと、同じ日照時間でも発電量に差があります。

これは、太陽光発電における、2大要素「日照時間」と「日射量」の違いがある為だそうです。

夏と冬では、日射量が異なっている為、同じ日照時間でも発電量に差が出たようです。

これから12月1月になると、もう少しグラフの傾きがなだらかになりそうです。

シミュレーションとの比較

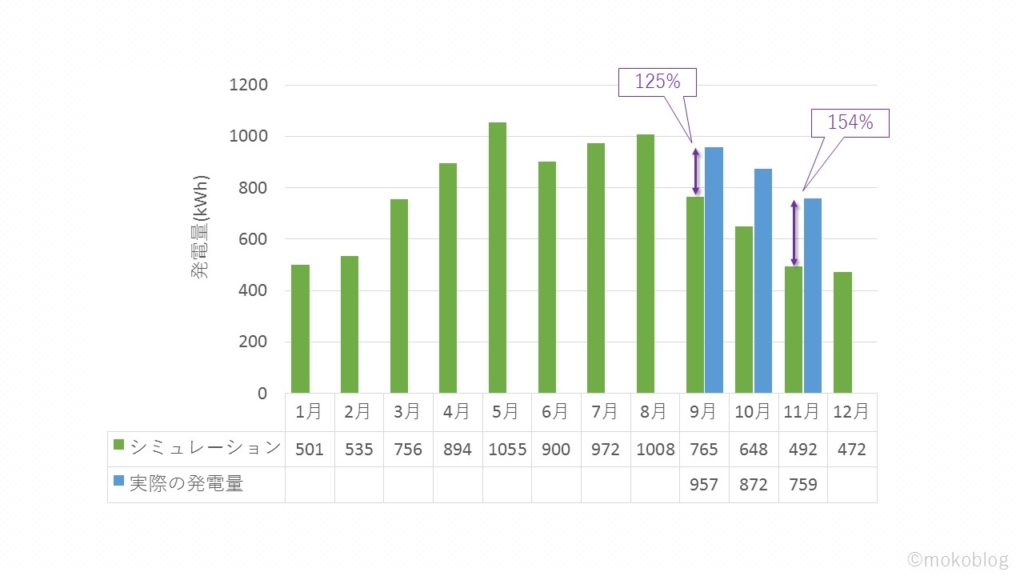

太陽光発電パネルの容量を決めるとき、一条工務店ではシミュレーションをしてくれます。

我が家の場合、パネル容量が10kW以上なのか以下なのか、シミュレーションした結果、10kW以下の方が設置費用と売電を含めたトータルでバランスが良いとわかりました。

信じていなかった訳ではなかったのですが、家建てる前に想定していたシミュレーションの結果と実際の発電量が、どれほどの差があったのか検証してみたいと思います。

緑がシミュレーションの値で青が実際の発電量です。

シミュレーションの値は、初年度の発電量と記載されていたので、経年劣化がない状態のようです。

比較してみると、良い意味でシミュレーション通りになっていないようです。

実際の発電量の方が1.2倍~1.5倍多くなっているので、想定していた売電量よりも多くなりそうです。

うれしい誤算ではありますが、天候に左右される太陽光発電なので、比較的日照時間に恵まれたのかなぁと想像しています。

今年7月の長雨のようなこともあるので、トータルで見てみないとわかりません。

これからの時期、積雪などもあると思いますが、シミュレーション通りにいくでしょうか。

まとめ

我が家の9.5kW搭載太陽光パネルの発電量と売電量を調べてみました。

家を建てる前のシミュレーション結果と実際の発電量には、良い意味で誤差がありました。

シミュレーションは厳し目の場合を想定しているのかもしれません。(営業さんもそう言っていたような気がします)

実際の発電量がシミュレーションよりも低かった場合、クレームになりそうな状態になりかねないのかな?と一条工務店側の立場で考えるとそう思います。

よって、事前のシミュレーション結果は、良い意味での誤算はありそうですが、決して甘い想定はしておらず、信頼できるデータであることがわかりました。

家電もそうですが、買ってすぐは問題ありませんが経年劣化はつきものなので、売電期間の10年間はきっちり故障なく動いて欲しいものです。